みなさまこんにちは

薬局薬剤師のゆずまるです。

今回も引き続き腸内フローラについてお話したいと思います。

今回は腸内環境の移り変わりと細菌叢のことについてお話していきたいと思います。

第1話をまだ読んでない方はこちらから

腸内細菌叢(腸内フローラ)とは

おさらいですが腸内細菌叢とは腸内に住み着く細菌の集団のことです。

叢とはくさむらのこと

植物が種ごとに群生している様子に似てることから、くさむらや花畑に例えられています。

腸内細菌叢や腸内フローラと呼ばれています。

腸内細菌の一般的分類

腸内細菌には一般的に「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」の3種類があります。

それぞれ作用やからだに与える影響が異なります。

善玉菌

善玉菌の代表格はビフィズス菌や乳酸菌、酪酸生成菌など

消化吸収の補助や免疫力アップなど健康維持に役立っています。

悪玉菌

代表格はウェルシュ菌や一部の大腸菌、ブドウ球菌など

ガスを発生させたり、腸内腐敗や細菌毒素の産生する。中には発ガン物質の産生するものもあります

日和見菌

日和見菌の代表格はレンサ球菌や大腸菌、バクテロイデスなどあげられます。

健康なときは基本的におとなしいが、体調不良のときに悪さをする。

バランスが大切

腸内細菌の割合として「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」が2:1:7がいいと言われています。

が、最近はその考え方は少し変わってきて、日和見菌にも酪酸生成菌が見つかっているので考え方も日々変わってきています

腸内細菌叢の分類

腸内の細菌の種類は大きくわけて4種類の「〜門」があります。

「〜門」とは生物の分類で「界門綱目科属種」のうちの門になります。

人間の生物学的分類でいうと

動物界 脊索動物門 哺乳綱 サル目 ヒト科 ヒト属 サピエンス種

となりますので「〜門」の場合は脊索動物です。

かなり上位分類になります。

イメージつきやすいように()書きに代表菌を書いておきますので参考にしてください。

バクテロイデス門Bacteroidetes

腸内細菌の10%ほどを占める。

70代から急激に増え始め20%程度まで上がる

腸内免疫に影響があると言われています

- バクテロイデス属(日和見菌など)

- プレボテラ属(日和見菌など)

フィルミクテス門Firmicutes

赤ちゃんのときは25%程度だが成人では約75%を占める。

70代から徐々に減少し50%にまで減少

多様な菌種がいる門です。

- ラクトバシルス属(乳酸菌など)

- ラクトコッカス属(乳酸菌など)

- クロストリジウム属(ウェルシュ菌など)

- スタフィロコッカス属(ブドウ球菌など)

- エンテロコッカス属(乳酸菌など)

- ストレプトコッカス属(レンサ球菌など)

プロテオバクテリア門Proteobacteria

離乳前までは10%だがそれ以降はほぼ検出されなくなる。

70代以降から再検出され100歳代で30%近くまで上昇

- ヘリコバクター属

- カンピロバクター属

- サルモネラ属

- エスケリキア属(大腸菌など)

- シュードモナス属(緑膿菌など)

アクチノバクテリア門Actinobacteria

離乳期までは50%近くを占めるがその後10%くらいまで減少

60代頃から更に減少し5%程度まで下がる

- ビフィドバクテリウム属(ビフィズス菌)

- マイコバクテリウム属(結核菌など)

- エガセラ属(日和見菌)

腸内環境は人により異なる

生活習慣や年齢によって腸内環境は異なります。

胎児の頃は無菌状態ですが出生と同時に細菌が住み始めます

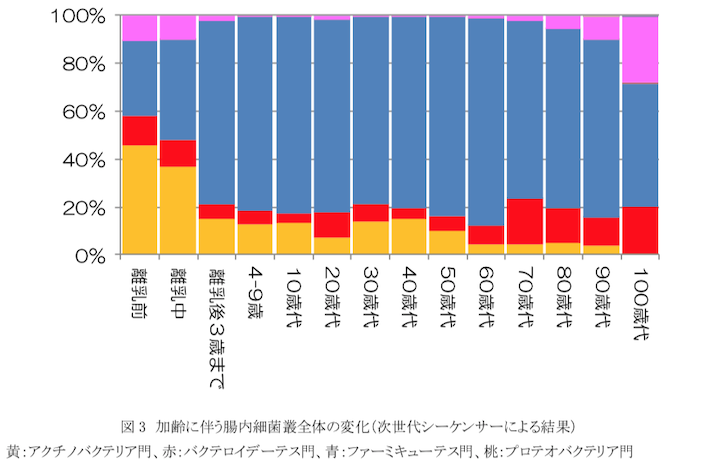

この移り変わりはグラフの方が分かりやすいため論文等より転記させていただきました

赤ちゃんのとき

赤ちゃんの食事内容が

ミルク→離乳食→普通食と食事の内容がかわるのに合わせて腸内環境も変わると言われています。

生後は無菌状態だが出産時に母親の産道より細菌を取り込みます

そのため翌日より大腸菌やストレプトコッカス属が増えます

この時の赤ちゃんの腸内環境はまだ酸素濃度が高いため、酸素を好む菌が増えやすいからと言われています

ミルクを飲むようになると乳酸菌やビフィズス菌が増え始め生後1週間弱でビフィズス菌が優勢菌となります。

離乳食を取るようになるにつれて次第に成人に近い細菌叢になり、3歳から5歳頃までに成人のベースとなる腸内細菌叢が決まると言われています

加齢に応じた変化

大人に近づくにつれフィルミクテス門増える。

フィルミクテス門の細菌は食事からエネルギーを取り込むため、たくさん食事を取ることで、特に高脂肪食で増えていきます。

そして加齢とともにビフィズス菌などのアクチノバクテリア門は減り大腸菌などのプロテオバクテリアが増え始める。

特に老年期ではビフィズス菌が減り腐敗菌のウェルシュ菌が増える傾向にあります。

病気などとの関連性

腸内環境が病気との関連性があると言われているデータも少しずつ増え始めています。

一例を紹介します

肥満の人

肥満な人はフィルミクテス門÷バクテロイデス門の割合(F/B比)が高くなる傾向になると言われています?

高脂肪食の増加が原因と言われています。

標準体重の人が高カロリー食を摂取すると、フィルミクテス門の細菌が増加し、バクテロイデス門の細菌が減少したとの報告もあります。

高血圧の人

高血圧の人では菌の多様性が減少するとともに F/B 比の増加

アンジオテンシンⅡの持続投与でもF/B増加したことから血圧との関係性も疑われている

慢性腎不全の人

慢性腎不全の腸管において バクテロイデス が上昇し、ラクトバチルス が低下すると考えられている

慢性腎不全の患者には別にもディスバイオーシスが起きていると考えられます。

ディスバイオーシスが起こる原因は様々なことが考えられますが以下のことが考えられます

- アンモニアの腸管内の濃度が上昇

- 野菜や果物といった繊維質の多い食物摂取の回避

- 易感染性に伴う抗生物質の頻回投与

- リン吸着薬,カリウム吸着薬の投与

まとめ

腸内細菌にも種類があること

年齢に応じて腸内環境が変化していくこと

病気との関連性が示唆されていること

が分かったとおもいます

次編などでも菌の門の話を出しますのでふわっとだけでも良いので覚えて頂けると幸いです。

- もしよかったらTwitterやっておりますので下記アイコンより登録していただけると嬉しいです♪

シェアも歓迎です♪

他にもたくさん記事を書いていく予定ですのでよろしければご覧いただけてたら幸いです★

参考文献

「腸内細菌叢と生活習慣病」脇 野 修 日腎会誌 27 ;(4): 562‒567.

コメント